Болезнь Марека (нейролимфоматоз, паралич птиц) – высококонтагиозное заболевание отряда куриных, поражающее нервную систему и внутренние органы птицы. В условиях промышленного птицеводства к болезни Марека (БМ) наиболее восприимчивы цыплята как яичных, так и мясных кроссов сразу же после вывода, а также в возрасте 30–150 дней.

Первое звено – ДНК-содержащий вирус семейства Herpesviridae, возбудитель болезни Марека. Источником и распространителем инфекции служат заболевшие и латентно болеющие птицы – вирусоносители, являющиеся пожизненным источником инфекции. Вне клетки вирус погибает быстро, но вирус клеточносвязанный во внешней среде чрезвычайно устойчив (в десквамированном, т. е. отслоенном эпителии кожно-перьевых фолликулов он способен сохраняться длительное время).

Этим объясняется опасность заражения цыплят как на площадке выращивания (из-за некачественно подготовленных корпусов и несоблюдения режима биозащиты), так и в здании инкубатория (посредством контактирования вылупившихся цыплят со скорлупой яиц, на поверхности которой могут содержаться частички засохшего помета и приклеившиеся перья). Передача вируса трансовариально является маловероятной.

Перенос вируса также возможен грызунами, аргасовыми клещами, жуками- чернотелками (пассивными носителями возбудителя болезни Марека) и через продукты убойных цехов.

Второе звено – ворота инфекции. В основном вирус проникает в организм птиц через слизистые оболочки респираторного тракта.

Третье звено – патогенное воздействие возбудителя болезни Марека при аэрогенном пути заражения. Обсемененные вирусом частички пыли (1) , содержащиеся в воздушном пространстве помещений, попадают через носовые отверстия на слизистую оболочку носовой полости птицы и прикрепляются к лейкоцитам (преимущественно – к лимфоцитам). С их помощью вирусы распространяются по всему организму (2) , проникают в места скопления лимфоидной ткани, разбросанной в виде одиночных лимфоидных скоплений по всему телу, во внутренние органы, в нервную ткань, в кожу.

Справка.

Лимфоциты являются представителями белых кровяных клеток – лейкоцитов. Они способны проходить сквозь тонкую стенку капилляров и свободно перемещаться в различные органы и ткани тела птицы, а затем вновь возвращаться в кровяное русло. Этим свойством обладают все лейкоциты, из-за чего их еще называют блуждающими клетками. Блуждающие клетки с прикрепленными к ним вирусами могут спровоцировать поражение практически любого органа и любой ткани.

Первоначально вирус болезни Марека поражает преимущественно В-лимфоциты, секретирующие антитела и некоторые активированные Т-клетки, что на ранней, острой, стадии болезни вызывает их массовую гибель и, как следствие, иммуносупрессию. Согласно результатам ряда исследований, некоторые высоковирулентные штаммы вируса, например, Md5, почти полностью разрушают лимфоидную ткань бурсы и тимуса, что ведет к атрофии данных органов и сопровождается гибелью в стадах определенного процента цыплят (речь в данном случае идет о «синдроме ранней смерти», наиболее восприимчивы к нему цыплята первых трех недель жизни). Возникновение иммунодепрессии создает в организме птиц благоприятные условия для активации различной патогенной и условно-патогенной микрофлоры и заноса извне всевозможных возбудителей болезней (ИЭМ – иммунноэлектронная микроскопия) болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита кур, микоплазмоза, колибактериоза и др.), протекающих в ассоциации с БМ.

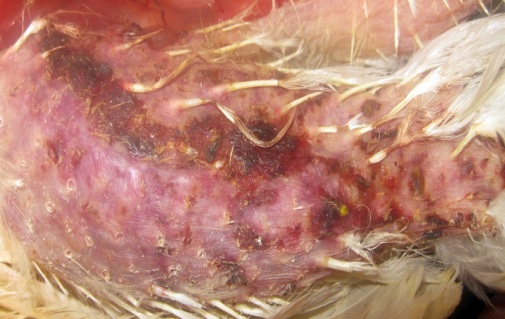

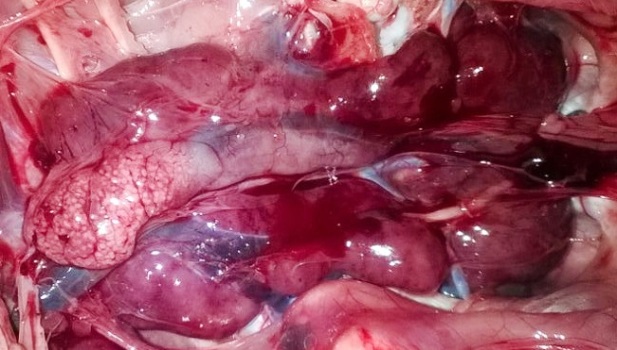

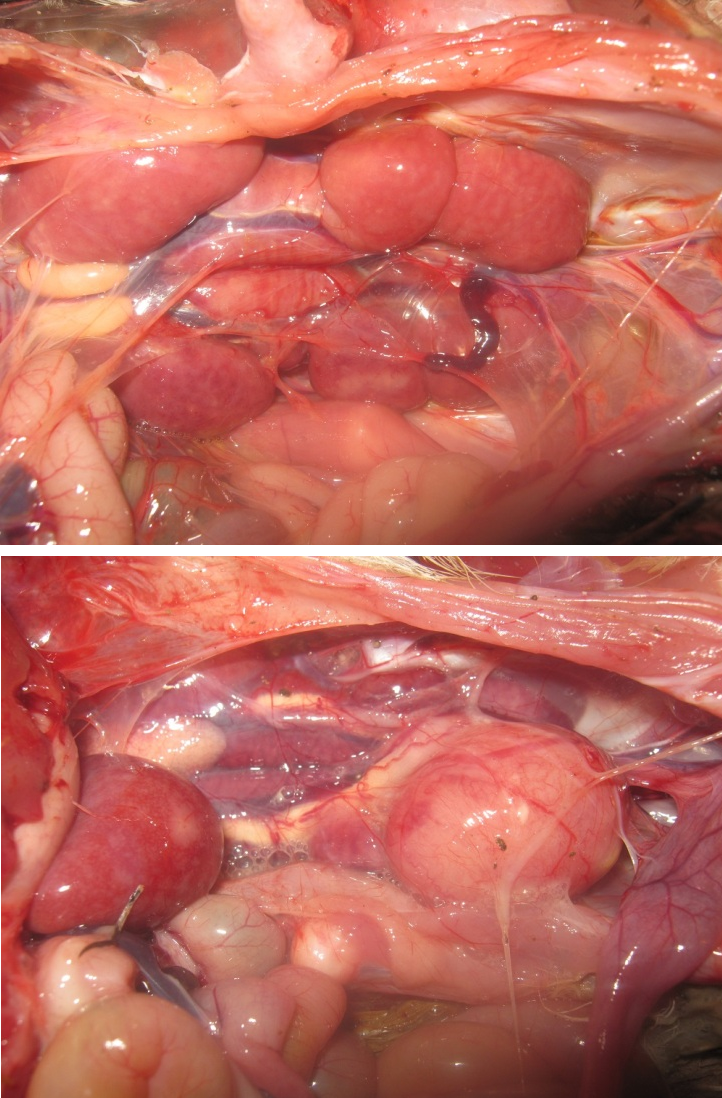

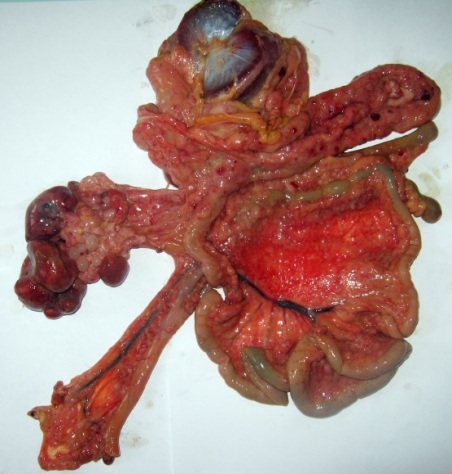

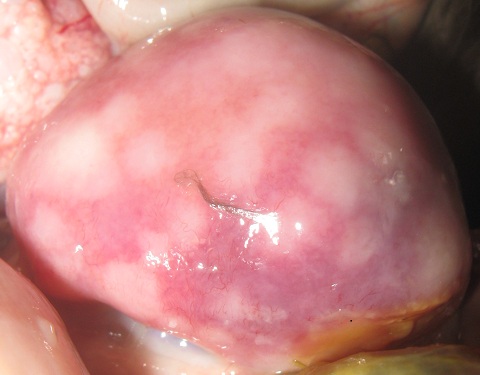

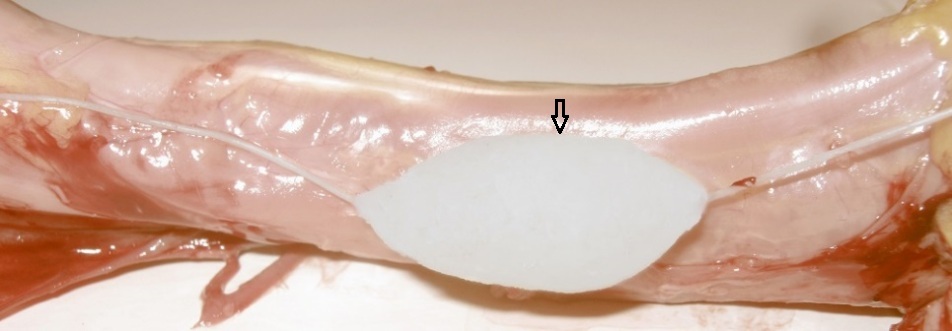

В дальнейшем болезнь либо переходит в латентную стадию (3) , которая может длиться в течение всей жизни птицы (4) , либо (вследствие злокачественной трансформации Т-лимфоцитов (5) ) инициирует развитие нервных поражений (6) или формирование опухолевых очагов (лимфом) различной конфигурации и различных размеров (7) . Новообразования могут возникнуть в фабрициевой сумке, тимусе, слепокишечных миндалинах, коже (рис. 1–3); в подкожной клетчатке, скелетных мышцах (рис. 4); в печени (рис. 5); в почках (рис. 6, 7); в сердце, легких, семенниках, железистом желудке (рис. 8); в поджелудочной железе, брыжейке, яичнике, кишечнике (рис. 9); в селезенке (рис. 10).

Рис. 1. Фолликулярная гиперплазия

Рис. 2. Локальная эпителиальная гиперплазия на перьевых фолликулах в виде беловатых узелков

Рис. 3. Перьевые фолликулы срастаются между собой, приобретая вид струпьев (коричневатой корки)

Рис. 4. Пораженные области поверхностных грудных мышц (представлены в виде беловатых полосок)

Рис. 5. В печени наблюдаются множественные узелковые образования, придающие поверхности органа зернистый вид

Рис. 6. Двустороннее расширение почек вследствие диффузной лимфоидной пролиферации клеток и поражение яичника

Рис. 7. Опухоли различной конфигурации и размеров в почках

Рис. 8. Поражение железистого желудка

Рис. 9. Поражение поджелудочной железы, кишечника, брыжейки, яичника

Рис. 10. Поражение селезенки

По мнению ученых, для трансформации клеток требуются следующие факторы:

- чувствительность к инфекции;

- внутреннее или внешнее регулирование репликации вируса (латентность);

- деление клеток для интеграции вирусного генома, т. е. формирование (сборка) вирусов;

- экспрессия вирусных онкогенов или активация клеточных онкогенов.

Стоит добавить, что трансформированные клетки или, по крайней мере, клетки – мишени для трансформации могут присутствовать в организме еще до наступления латентного периода болезни.

Справка.

Существует три типа лимфом:

1. Лимфатические лимфомы. Состоят только из лимфоцитов трех форм: больших (юные формы), средних (молодые клетки) и малых (зрелые клетки). При этом опухолевая ткань может преимущественно формироваться из лимфоцитов как одной формы, так и из всех трех форм.

2. Гистиоцитарно-плазматические лимфомы. Сформированы преимущественно незрелыми и зрелыми гистиоцитами, ретикулярными и плазматическими клетками, среди которых встречаются единичные лимфоциты и фибробласты.

3. Смешанно-клеточные лимфомы. Представлены лимфоцитами, гистиоцитами и фибробластами различной степени зрелости.

Наиболее частыми клиническими симптомами при образовании опухолей можно считать потерю массы тела, апатичное состояние, неестественное положение тела, головы, крыльев, ног и хвоста, птицы могут принимать позу пингвина (рис. 11).

Рис. 11. Поза пингвина

Кожная форма болезни Марека

Встречается только у цыплят-бройлеров, так как для выращивания цыплят яичных или мясояичных кроссов проведение вакцинации против болезни Марека является условием обязательным и строго выполняется независимо от размеров птицеводческого хозяйства. При этом у бройлеров старше одномесячного возраста поражение нервной системы наблюдается очень редко, и только в начальной стадии заболевания. Наличие опухолей на внутренних органах и мышцах не регистрируется, они просто не успевают развиться, так как к этому времени цыплят отправляют на убой.

Для проявления поражения именно нервной системы необходимым условием является выращивание птицы более 50–60 дней (хотя возможны исключения), что нередко можно встретить в небольших фермерских хозяйствах. К данному возрасту появляются опухоли во внутренних органах и мышцах, поражаются перьевые фолликулы (эпителий перьевых фолликулов является единственным местом, где происходит полная репликация вируса) и формируются наросты на коже. Пораженные перьевые фолликулы (как единичные, так и множественные) увеличиваются в размерах в силу происходящего в них процесса пролиферации (8) , при этом кожа птиц визуально напоминает рыбью чешую (рис. 12). Данный патогномоничный признак можно встретить при поступлении птицы в убойные цеха.

Рис. 12. Кожа птиц визуально напоминает рыбью чешую

При классическом протекании болезнь Марека принимает нервную и/или окулярную форму.

Нервная форма болезни Марека

Возникает после того, как возбудитель данного заболевания прорывает гемоэнцефалический барьер (9) и поражает головной и спинной мозг с нервными стволами, в том числе с седалищными и блуждающими нервами (рис. 13) и сплетениями (плечевым, чревным, пояснично-крестцовым).

Вследствие вышеуказанного строма нервов прорастает соединительной тканью (10) . Это приводит к диффузному или очаговому утолщению (11) нервов, к потере ими поперечной исчерченности, к изменению окраски (от серого до серовато-желтоватого цвета) и, как следствие, к нарушению трофики нервной ткани. Последнее влечет за собой расстройство всей физиологической системы, обменных процессов, механизмов регуляции и адаптации, истощение и, в конечном итоге, обуславливает гибель птиц.

В зависимости от повреждения тех или иных нервов могут наблюдаться хромота, неестественная походка, парез или паралич конечностей (12) , хвоста, шеи (13) .

Рис. 13. Наличие опухоли на блуждающем нерве – вагусе

Окулярная форма болезни Марека

Возможны изменение формы и размеров зрачка, цвета (14) радужной оболочки («сероглазие» или иридоциклит, связанные с дезорганизацией пигмента и частичным его перераспределением).

Деформация зрачка возникает вследствие отека тканей радужки, вызывающего ее сращение с передней поверхностью хрусталика, и, как следствие, сужение и деформацию зрачка. Зрачок при этом становится звездчатым, многоугольным, грушевидным или щелевидным, постепенно уменьшается до размеров макового зерна, а нередко и полностью зарастает. В результате этого у пораженных птиц развивается частичная или полная слепота.

Изменение цвета радужной оболочки начинаются с появления вокруг зрачка беловато-серых пятен или концентрических участков разной формы и величины, которые сливаются между собой и распространяются по всей радужке, в результате чего возникает ее депигментация – «сероглазие» (рис. 14,15).

Рис. 14. Деформация зрачка и депигментация радужной оболочки

Рис. 15. Деформация зрачка

Четвертое звено – поступление вируса в окружающую среду с выделениями из органов дыхания и пищеварения, а также с шелушащимся (десквамированным) эпителием перьевых фолликул (эпителиальные клетки перьевых фолликулов являются местом массовой выработки инфекционных вирусов).

Пятое звено – постановка диагноза. Диагноз основывается на результатах клинико-эпизоотологических, патолого-анатомических, вирусологических, гистологических и серологических исследований сыворотки крови на наличие антител к возбудителю данного заболевания.

На вирусологическое и серологическое исследование направляются пораженные внутренние органы, кожа, мышцы и сыворотка крови.

Гистологическому и цитологическому исследованию подлежат пораженные глаза, внутренние органы, кожа, мышцы и периферические нервы (плечевые, бедренные).

Шестое звено – лечение. Методов лечения на сегодняшний день не разработано.

Седьмое звено – профилактические мероприятия. Комплекс профилактических мероприятий основывается на соблюдении установленных ветеринарно-санитарных правил, нацеленных на предотвращение заноса возбудителя инфекции на территорию птицеводческих предприятий, в сочетании со специфической профилактикой заболевания путем применения вакцин (см. таблицу).

Для специфической профилактики используются живые (массовое применение), векторные (болезнь Марека – болезнь Ньюкасла; болезнь Марека – болезнь Гамборо), инактивированные и рекомбинантные вакцины (в условиях промышленного птицеводства широко не применяются).

Вирус-вакцины для иммунизации птицепоголовья против болезни Марека

| Живые | Инактивированные | Рекомбинантные |

|---|---|---|

| Штамм FC -126 | Не используются | Болезнь Марека, штамм РВ 1 + болезнь Ньюкасла |

| Штамм Rispens CVI-988 + штамм FC-126 | Болезнь Марека, штамм FC-126 + ИЛТ (инфекционный ларинготрахеит) | |

| Штамм Rispens CVI-988 | Болезнь Марека, штамм vHVT013-69 + болезнь Гамборо, штамм Faragher 52/70 | |

| Штамм SB-1 + штамм FS-126 | Болезнь Марека, штамм FC-126 + болезнь Ньюкасла, штамм D-26 |

Примечания:

- Основным компонентом пыли является перхоть, представляющая собой отшелушенные клетки кожи и перьевых фолликулов.

- Как с током крови, так и при выходе лейкоцитов (лимфоцитов) в окружающие ткани и клетки эпителия при самостоятельном движении.

- За счет персистирования преимущественно Т-лимфоцитов и, в меньшей степени, В-клеток.

- Птицы становятся пожизненными вирусоносителями и вирусовыделителями.

- После стимуляции (активации) антигеном T-лимфоциты преобразовываются в большие, активно делящиеся клетки – трансформированные T-лимфоциты.

- Нервы, в том числе и зрительные, инфильтрируются лимфоцитами, плазмоцитами, гистиоцитами.

- Лимфоидные опухоли висцеральных органов и кожи состоят преимущественно из трансформированных Т-лимфоцитов.

- Пролиферация – тип воспаления, при котором преобладает процесс разрастания новых тканевых элементов.

- Физиологический барьер между кровеносной и центральной нервной системой.

- По причине проникновения зараженных лимфоцитов в строму нервов и их скопления там.

- Иногда с наличием одиночных или множественных узелков различной величины, чаще всего встречается одностороннее утолщение бедренных нервов.

- Отвисание крыльев, загибание вовнутрь пальцев ног пораженной конечности, при двустороннем парезе или параличе конечностей цыплята могут принимать позу пингвина или позу шпагата. Для позы шпагата характерно отведение одной ноги вперед, а другой – назад (или в сторону).

- Опускание головы, искривление шеи.

- Красноватого, серого, сероватого с участками желто-коричневого, иногда зеленого цвета.

[spacer style=»1″]

Автор:

Д. С. Хлып, независимый ветеринарный врач-консультант по птицеводству, г. Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика